寄木小学校いじめ防止基本方針

1 基本方針

(1)児童が友達や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができるようにする。

(2)互いに認め合える人間関係・学校風土を作るため、規律正しい態度や自主性・積極性を培いながら、授業作りや集団作り、学校作りを行うことができるようにする。

(3)教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動等特別活動の推進により、お互いの人格を尊重する態度を養うとともに、児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることができるようにする。

(4)自己肯定感を高められるよう、児童が活躍できる場や困難を乗り越えるような体験の機会を全ての児童に積極的に設けるようにする。

(5)「いじめ」の定義を全教職員が共通に認識し、いじめを絶対に許さない風土を培うことができるようにする。

2 重点

(1)いじめに関する校内研修、情報交換の場を設け、未然防止及び早期発見に努める。

(2)いじめが起こった際には、いじめ防止対策委員会のリーダーシップのもと、全職員が協力して指導にあたる。

(3)学校、家庭、地域、関係機関の連携を図る。

3 具体的な措置

(1)未然防止のための取組

<居場所づくり>

①人権教育の充実・・・人権講話、人権の花運動、福祉標語、カガヤキ、共感的に聞く対話活動

②道徳教育の充実・・・参観日での授業公開、重点項目「生命尊重、感謝」の設定

③体験教育の充実・・・清水巡り、キャップハンディ体験、「一流に学ぼう」等

④授業の充実・・・・・「ともに学び合う」授業づくり

<絆づくり>

①特別活動の充実・・・学級ボランティア、鼓笛隊引継

<職務別取組>

| 学級担任 | ・いじめは絶対に許さない雰囲気を醸成する。 ・一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努める。 ・温かな人間関係がつくられるような学級経営に努める。 |

| 養護教諭 | ・教育活動の様々な場面で、命の大切さを取り上げる。 |

| 生徒指導主事 | ・いじめの問題について校内研修や職員会議で取り上げ、共通理解を図る。 ・中学校や地域との連絡を密に図り、情報交換や連携に取り組む。 |

| 担任外 | ・児童の良いところ、良い行動を見つけるように努める。 ・児童の気になる行動を担任に情報提供する。 |

<家庭、地域との連携>

①寄木小いじめ基本方針を、ホームページや学校通信に掲載するなどして広報活動に努める。

②保護者懇談会、地区懇談会等において、いじめの実態や指導方針について説明する。

③保護者や地域に道徳の授業を公開する。

(2)早期発見のための取組

<定期的な情報収集>

・楽しい学校生活アンケート(月1回)

・ハイパーQU検査(6月 10月)

<職務別取組>

| 学級担任 | ・日常の観察や日記等から児童理解に努め、小さな変化を見逃さないようにする。 ・気になったこと、問題行動を記録しておき、次年度に引き継ぐ。 |

| 養護教諭 | ・保健室を利用する児童の様子に目を配り、気になることがあった場合には、担任や生徒指導主事に情報を伝える。 |

| 生徒指導主事 | ・アンケート調査を実施する。・気になることがあったときには、速やかに児童の様子を観察する。 |

| 担任外 | ・いじめの兆候に気付いたときには速やかに介入し、様子を担任と生徒指導主事に報告する。 |

<相談窓口>

・日常のいじめ相談(児童、保護者)・・・・・担任、養護教諭を始めとして全職員が対応

・地域からのいじめ相談窓口・・・・・・・・ 副校長

・岩手県教委「24時間いじめ相談窓口」・・・☎019-623-7830

(3)いじめ問題解決の取組

<いじめ防止対策委員会>

| 役 職 | 構成員 | 役 割 |

| 委員長 | 校 長 | 会の招集、総括 |

| 副委員長 | 副校長 | 会の進行 いじめ個票のファイリング |

| 委 員 | 教務主任 | 会議録の記録 |

| 委 員 | 生徒指導主事 | 会議録の整理・保管、いじめ対策関係文書(アンケート等)の整理・保管 |

| 委 員 | 養護教諭 | 日常の児童観察と相談内容の記録・整理 |

| 委 員 | 該当学級担任 | 事案発生時の状況確認・報告 |

※原則として毎月、その他にも必要に応じて開催することとする。

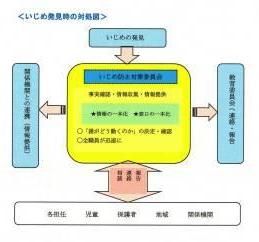

<いじめ発見時の対処図>